本文

令和8年度から適用される個人住民税(町・県民税)の主な改正について

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設、子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長が行われました。

※ 改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。

※ このページでは令和8年度の個人住民税向けの改正内容を掲載しています。

※ 所得税で適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、国税庁ホームページ『令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について』(外部リンク)をご参照ください。

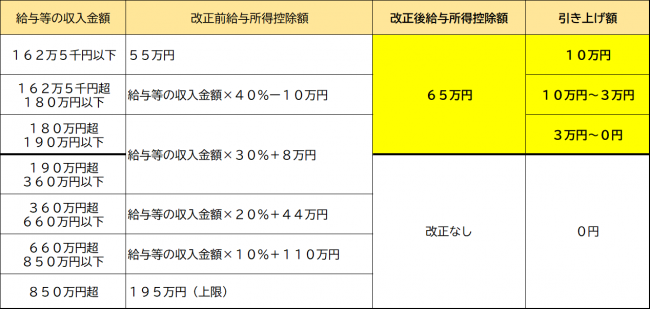

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

対象者

給与収入金額が190万円以下の方

控除額

給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表5の表(外部リンク)によって求めた金額となります。

注意事項

・給与等の収入金額が190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える区分の方は改正はありません。

・令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。

・給与等の収入金額とは、所得税・住民税・社会保険料などが差し引かれる前の額(源泉徴収票の支払金額)です。いわゆる手取り額ではありません。

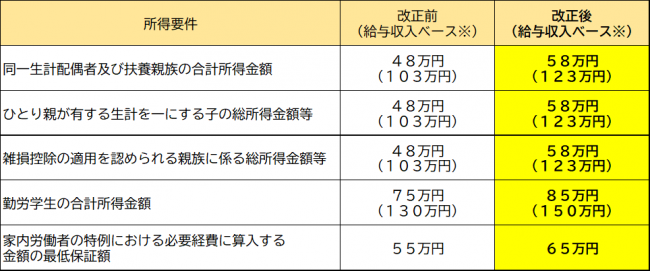

各種扶養控除等に係る所得要件・控除額の引き上げ

令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

対象者及び改正内容

※給与収入ベースは、判定の対象となる所得が給与所得のみ場合の給与収入金額です。他の所得がある方はこの限りではありません。

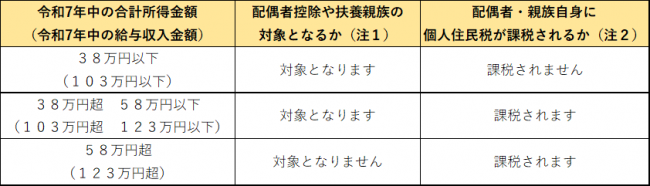

【計算例】配偶者や扶養親族の令和7年中の収入が給与収入のみの場合

給与収入が123万円以下(改正前:103万円以下)であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、扶養している方の令和8年度の個人住民税において配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます。

また、給与収入が103万円以下(改正前:93万円以下)であれば、配偶者・親族自身に個人住民税は課税されません。

(注1)配偶者控除については、扶養している方自身の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることはできません。

扶養控除については、16歳未満の扶養親族は控除額はありません。扶養親族が30歳以上70歳未満で国外に居住している場合は、留学生や障害者、生活費等に充てるための支払を38万円以上受けている方に限り適用を受けることができます。

(注2)個人住民税が課税されない方(非課税)は、原則として前年中の合計所得金額が38万円以下の方です。障害者や未成年者である場合や扶養家族がいる場合は、非課税となる前年中の合計所得金額の範囲が変わります。

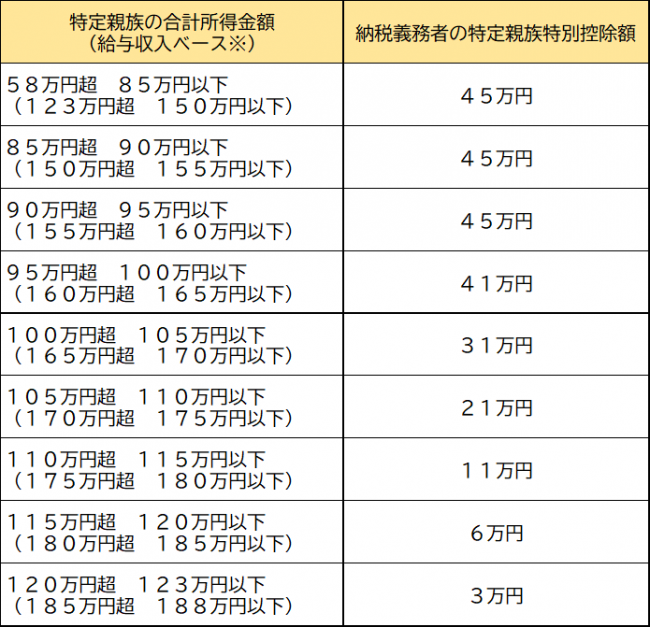

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

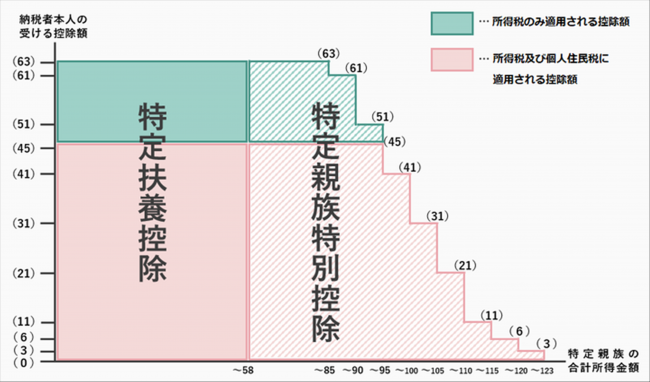

従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から 所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて徐々に減少していく仕組みで新たに設けられます。

対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)

・合計所得金額が58万円超123万円以下(収入が給与のみで他の所得がない場合は、給与収入123万円超188万円以下)

・控除対象扶養親族に該当しない

控除額

※給与収入ベースは、判定の対象となる所得が給与所得のみ場合の給与収入金額です。他の所得がある方はこの限りではありません。

【参考】イメージ図

注意事項

あくまで一部控除を認めるものであり、合計所得金額が58万円を超えるため税法上の扶養親族には該当しません。

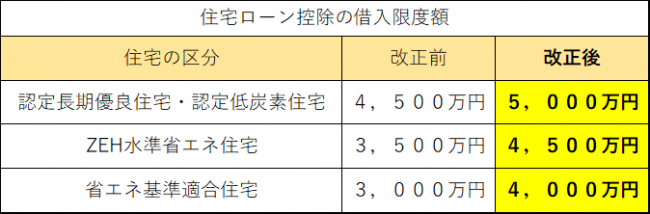

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長

令和7年度から適用された税制改正において、子育て世帯等が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。

次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。

1.19歳未満の扶養親族を有する世帯

2.夫婦のいずれかが40歳未満の世帯

また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長されます。

※住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

※確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、税務署(外部リンク)へお問い合わせください。

基礎控除の見直し(所得税のみ)

所得税の基礎控除の見直しが令和7年分より行われますが、個人住民税については基礎控除の変更はございませんのでご注意ください。

所得税の基礎控除の見直しについては、『令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について』(外部リンク)をご覧ください。

よくある質問

公的年金の控除額は変更されますか。

変更ありません。給与所得控除のみの変更です。

住民税の非課税基準は変更されますか。

変更ありません。

山辺町の非課税基準は以下のとおりです。

- ご本人が障害者、寡婦、ひとり親または未成年者で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入だと204万4千円未満)の方。

- 前年の合計所得金額が38万円以下の方。

- 同一生計配偶者または税法上の扶養親族がいる場合、前年の合計所得が下記の式で算定した金額以下の方。

〔28万円×(同一生計配偶者及び税法上の扶養親族の人数+1)+10万円+17万円〕

住民税の基礎控除は変更されますか。

変更ありません。基礎控除の見直しは所得税のみです。

関連情報

国税庁:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部リンク)

財務省:個人所得課税(外部リンク)